認知症へのアプローチ:地域の資源を活かす(図書館編)~見聞した海外での事例紹介③~

皆さまこんにちは。挑戦中の鈴木です。クラウドファンディング期間も残り少なくなりましたが、本日は、認知症に対する地域での取り組み事例の一つとして図書館の事例をご紹介します。

図書館は、私の専門分野である社会教育の対象に含まれる施設であり、認知症に関する啓発活動を公共図書館で実施させていただくこともありますので、何かとかかわりのある施設の一つです。そんな図書館における近年のわが国での傾向として、こんな話を耳にすることがあります。

「高齢者の方が、朝早くから来て、一日中ずっと机に突っ伏している」「高齢者同士で、朝から新聞の取り合いになっている」「認知症が疑われる方が、出口が分からず、館内をウロウロしている」「利用証の更新を頻繁にしようとする人がいる」「認知症が疑われる方が、ご自宅の本を持ってきて、返しに来たと窓口で主張している」などなど。

高齢者が総人口の約3割を占めるわが国だからこそ、日常的に目にすることが増えている光景かもしれません。皆さまのお近くの図書館ではいかがですか。

一方で、「認知症にやさしい図書館づくり」を実施している公共図書館も増えつつあります。図書館職員の方が認知症サポーター養成講座を受講し、認知症の人が来ても対応できるように意識を高めたり、認知症に関する書籍を集めてコーナーを設置したり、認知症に関するイベントを館内で実施したり…と、各地の図書館でさまざまな取り組みが行われるようになりました。国内外の施策としても、国際的にみれば、2007年に国際図書館連盟(International Federation of Library Associations and Institutions/通称IFLA)によって、「認知症の人への図書館サービスのガイドライン(Guidelines for Library Services to Persons with Dementia)」が公表され、わが国でも2017年10月に「認知症にやさしい図書館ガイドライン」が超高齢社会と図書館研究会によって発行されています。

本日ご紹介するのは、米国中西部にある某公共図書館の事例です。この地域では、「認知症にやさしい地域づくり」がとても盛んであり、さまざまな分野の人びとが、それぞれの立場から協力しています。私が訪問したのは2018年頃になりますが、図書館においても、熱心な図書館職員により、認知症に関する興味深いプログラムが実施されていました。

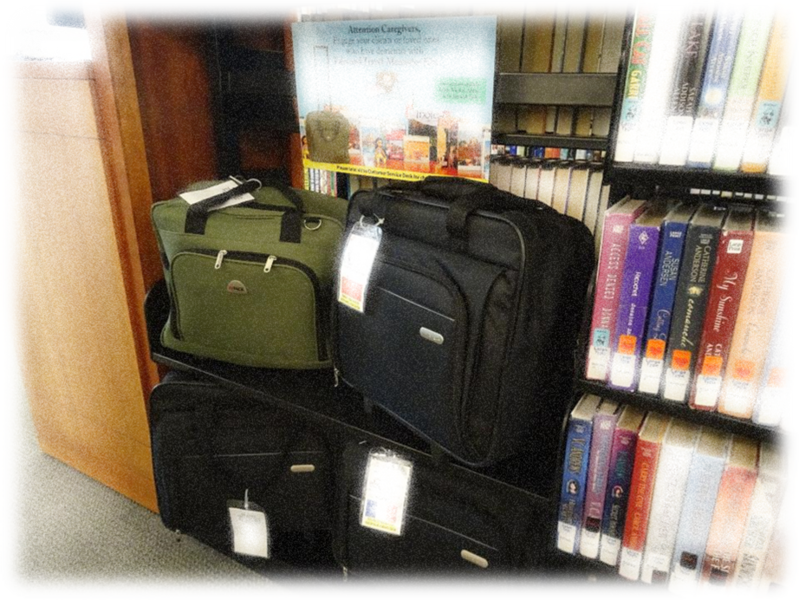

プログラムは認知症の人やそのご家族を対象にした1時間程度のもので、その内容は、図書館に所蔵されている書籍やその他資料を活かし、色々な国に(想像の中で)出掛けることをテーマにして考案されたものです。毎回特定の国が扱われますが、その国に関するクイズの他、伝統や文化に関するもの、民話に関するもの、最新のニュースや流行に関するものなど、多種多様な情報が扱われます。毎回取り上げられる国については、地図やその国に関する各種資料、児童向けの図書に加え、デジタルメディアが使用されることもあります。ここで注目したいのは、児童向けの図書(児童書)を認知症高齢者向けのプログラムに活かしていることです。特に低学年向けの図書(絵本を含む)では、絵が多く、文字量は少なく、言葉も平易なものが使われていますので、文字の詰まった書籍を読むことがだんだん難しくなってきた認知症の人であっても、抵抗なく手に取ることができます。このような児童書の活用のあり方は、だんだん言葉の意味が分からなくなる認知症(意味性認知症)を発症した夫を介護していた図書館職員が、どうしたら図書館資料を彼の日常生活に活かせるかを考える中で着想を得たそうです。もちろん、大人向けの書籍が読める認知症の人には、大人向けの図書も使用されています。また、館内に旅行カバンが貸し出し用に置かれており、その中に特定の国に関する各種の資料が詰め込まれているため、それを丸ごと借りて、地域住民が自宅で同じようなプログラムを実施することも可能です。

このプログラムは、館内で実施されているものと、アウトリーチとして図書館職員が地域の高齢者施設に出向いて実施しているものがあります。訪問した図書館では、私が訪問する時期に行われるプログラムの行先を「日本」に設定していただいていたこともあり、私もそれらに参加しながら、参加者の皆さまとともに、想像の世界で「日本」への旅行を楽しみました。

参加したプログラムのうち、アウトリーチとして、図書館の職員やボランティアの方数名とともに、とある認知症高齢者専用の高齢者施設に出向いた時のことです。そこでは、認知症の進行度が中期以降の人たちを対象としたプログラムと、初期の人たちを対象にしたプログラムに参加しました。私が訪問すること、プログラムの行先を「日本」にしていることは、施設内にもチラシが複数箇所に掲示されてあり、すでに周知されているようでした。

まずは、認知症の進行度が中期以降の人たちへのプログラムに参加しました。進行役は図書館職員の方でしたが、参加者は私にも興味深そうに沢山の質問をされました。そして、同じ人から同じ質問を何度も何度も尋ねられることもありました。そうした中で、どうしたら同じことを聞かれた時、ただ単に毎回同じことを答えるのではなく、自分自身も相手もいつまでも興味・関心を持ちながら、楽しく会話できるだろうかと、その場で考え始めました。そして、そういった時に有効な、認知症当事者の記憶想起にも役立つとっておきの方法を咄嗟に思いついたのです(この方法は、機会があれば改めてお話ししますが、これまで見聞したどなたの発想にもなく、私が独自に考案したものです)。特別な場所にいるからこそ、そんなアイデアが降ってきたのかもしれません。

その後、時間を置いて、認知症の初期の人たちを対象としたプログラムにも参加しました。そこでは、ほぼ通常の会話が成り立つ雰囲気がありましたので、高齢者施設内ではありましたが、社会人向けの講座のような、時事問題なども含めた豊富な内容が扱われました。その後、せっかく私が日本から来ているのだから、ということで私への質問コーナーとなりました。そこで、最初に認知症初期の高齢男性から尋ねられた以下の質問が、今でも胸に突き刺さっています。

「わが国(米国)が、第二次世界大戦において、広島と長崎に原爆を投下したことを、日本人はどう思っているのか。」

まったく躊躇なく、堂々と投げ込まれた直球の質問でした。それまでのプログラムにおいて、歴史や戦争の話をしていたわけではありませんでしたので、一瞬図書館の職員の人たちは、私のことを心配するような表情になりました。この質問に、皆さまならどのように答えられるでしょうか。

私がその時、とっさに強く思ったのが、「逃げてはならない」ということでした。相手が認知症の人であるかどうかに関わらず、一人の米国人から尋ねられた質問として、真摯に向き合い、誠実に答えなければならないと。もちろん、すべての日本人の総意を代表して答えられる立場にありませんから、あくまでも私見であることはお断りした上で、自分自身がその時点で持ちうる知識、広島や長崎の資料館で感じたこと、これまで国内でさまざまな立場の日本人と話したこと、授業で学んだことなどを必死に思い出しながら、率直に自分の意見をお伝えしました。偶然、その二カ月前に、オバマ大統領が自身で千代紙を折って日本に寄贈した折り鶴を広島の資料館で目にする機会があり、その写真がスマホに残っていましたので、それもご覧いただき、またオバマ大統領がその際に日本に寄せたメッセージなども紹介しながら、日米双方の立場に配慮しつつ、話を進めました。終了後、図書館職員やボランティアの方々から、思いがけずあのような話になったけれど、改めて考える良い機会になったと伺いました。

このように、図書館という身近な施設には、認知症の人にとって、とても有効な資源が多く存在しています。人間の長い歴史の中で、文字はとても重要な役割を果たしてきました。だからこそ、文字とかかわり続けること、その機会を地域の図書館が提供することには、(ある一定数の)認知症の人が、人間としての尊厳を保ちながら暮らし続けるにあたって、大きな意味があるのです。しかし同時に、図書館や文字になじみのないまま高齢になった人びとにも配慮する必要があります。

米国の図書館の人たちと現地の高齢者施設に出向いた時、何人かの認知症の入所者さまは喜び勇んで、たとえ車椅子であっても玄関近くまで来て、温かく出迎えてくれました。かれらは地元の公共図書館からの訪問に何を感じ、何を求めていたのでしょうか。今でも思いを巡らすことがあります。

紹介した米国の図書館にて、筆者撮影

寄附受入情報

-

- 徳島大学

本プロジェクトに寄付をしていただいた方には、国立大学法人徳島大学から寄付の領収書をお送り致します。国立大学法人への寄付になりますので、確定申告の際に領収書を提出することで税の優遇措置を受けることができます。大切に保管下さい。詳細は本文の「国立大学法人徳島大学への寄付と税制について」をご参照ください。また、このプロジェクトはクレジットカード決済以外に振込によるご寄付も受け付けています。詳細は本文の「振込によるご寄付について」をご参照ください。

このプロジェクトはオールイン型ですので、目標金額の達成状況によらず支援が実施されます。

お礼のメールコース

ご支援いただいた方へ、お礼のメールをお送りいたします。

リターン内容

- お礼のメール

お礼のハガキコース

ご支援いただいた方へ、直筆でお礼のハガキをお送りいたします。

リターン内容

- お礼のハガキ

お礼の手紙コース

ご支援いただいた方へ、直筆でお礼の手紙をお送りいたします。

リターン内容

- お礼の手紙

絵本1冊コース

ご支援いただいた方へ、出版後、絵本1冊をお送りします。絵本の出版は、2025年中を予定しており、出版社から直接送付させていただきます。複数冊を希望される方は、複数口数でお申込みください。

リターン内容

- 絵本1冊

- お礼のメール

あなただけのお名前入り絵本1冊コース(おススメ!)

ご支援いただいた方へ、奥付にあなただけのお名前を、著者名、絵本作家名の後に印字させていただいた絵本を、出版後に1冊お送りします。クラウドファンディング期間だけの特別サービスになります。

記載例:著者名、絵本作家名、「ご支援者:○○ ○○様」(他の支援者名は入りません)

絵本の出版は、2025年中を予定しており、出版社から直接送付させていただきます。

リターン内容

- あなただけのお名前入り絵本1冊

- お礼のメール

あなただけのお名前入り絵本5冊コース(おススメ!)

ご支援いただいた方へ、奥付にあなただけのお名前を、著者名、絵本作家名の後に印字させていただいた絵本を、出版後に5冊お送りします。クラウドファンディング期間だけの特別サービスになります。

記載例:著者名、絵本作家名、ご支援者名:〇〇 〇〇様(他の支援者名は入りません)

印字の不要な方は、その旨を備考欄にお書き添えください。絵本の出版は、2025年中を予定しており、出版社から直接送付させていただきます。

リターン内容

- あなただけのお名前入り絵本5冊(希望者のみ)

- お礼のメール

著者による絵本読み聞かせ・児童向け啓発事業の相談対応等の開催権付与コース

ご支援いただいた方へ、著者自身の絵本読み聞かせ及び児童向け意識啓発活動もしくは相談会(約1時間程度)の開催権を付与します。詳細については、プロジェクト終了後、相談に応じます。※但し、対象者を10名以上と場所を支援者側でご準備いただけることに加え、(徳島県以外の方は)交通費・(必要な場合)宿泊費・会場借用費を支援者自身でご負担いただくことが前提となります。絵本の送付は別となりますので、絵本も希望される方は別のコースも同時にお申し込みください。

リターン内容

- 著者による絵本読み聞かせ・児童向け啓発事業の相談対応等の開催権付与

- お礼のメール

著者による出張講演・セミナー・ワークショップ等の開催権付与コース(社会人向け)

ご支援いただいた方へ、著者による出張講演・セミナー・ワークショップ等(約2時間程度)の開催権を付与します。詳細については、プロジェクト終了後、相談に応じます。※但し、徳島大学以外で開催を希望される場合、対象者を10名以上と場所を支援者側でご準備いただけることに加え、(徳島県以外の方は)交通費・(必要な場合)宿泊費・会場借用費を支援者自身でご負担いただくことが前提となります。絵本の送付は別となりますので、絵本も希望される方は別のコースも同時にお申し込みください。

リターン内容

- 著者による出張講演・セミナー・ワークショップ等の開催権付与

- お礼のメール

応援30万円コース

本プロジェクトを応援していただきます。(希望者には絵本30冊まで、ご希望に応じて送付しますので、備考欄に希望冊数をお書きください。また、希望される方には、奥付に支援者名を印字させていただきますので、併せてお書き添えください。)絵本の出版は、2025年中を予定しており、出版社から直接送付させていただきます。

リターン内容

- 応援30万円コース

- 出版後に絵本30冊まで

- 希望者には絵本奥付にお名前印字

- お礼のメール

応援50万円コース

本プロジェクトを応援していただきます。(希望者には絵本50冊まで、ご希望に応じて送付しますので、備考欄に希望冊数をお書きください。また、希望される方には、奥付に支援者名を印字させていただきますので、併せてお書き添えください。)絵本の出版は、2025年中を予定しており、出版社から直接送付させていただきます。

リターン内容

- 応援50万円コース

- 出版後に絵本50冊まで

- 希望者には絵本奥付にお名前印字

- お礼のメール