徳島大学 総合科学部

中塚 健太郎

総サポーター数:5人

累計支援額:320,000円

研究内容

実力発揮に有効な身心の自己調整法~ココロの可視化のススメ~

はじめまして、徳島大学総合科学部 心身健康コースの中塚健太郎です。スポーツ心理学の分野で、人間が実力発揮するための身心の自己調整法を研究しています。

私たちは、大事な場面で自分の力を発揮するために普段からあらゆるトレーニングを行っています。学校での勉強や部活動などもその一環です。 しかし、実際のところはいつでも100%の力が発揮できるわけではありません。

なぜ、力が発揮できない状況が生まれるのでしょうか?

この理由を説明する理論の一つとして、覚醒水準とパフォーマンスの関係があります。一般的には覚醒水準は低いと眠りに落ち、高いと興奮する状態を指します。スポーツやそれ以外の様々な実力発揮場面においても覚醒水準は高すぎず低すぎずといった適切な状態が最も良いとされています。

では、高すぎず,低すぎずといった適切な覚醒水準はどこにあるのでしょうか?

また、あらゆるパフォーマンスに対する適切な覚醒水準は全ての人(ヒト)に共通した同じ水準で良いのでしょうか?

これらの課題を解決したり、ヒトのパフォーマンスを最大限に発揮したりするためにどのようなアプローチが必要なのでしょうか?このような実践場面で生じる課題やその解決方法についての研究や教育を徳島大学スポーツ心理学研究室では進めています。

研究の始まりは

私自身は、大学生の頃から授業中の眠気が原因で先生から何度か注意を受けたこともあります。授業以外でも、部活で行っていたライフセービングという活動での監視場面で何度も眠気に襲われたことがあります。この眠気やだるさといったものに対してどのような解決策があるのか?真剣に考えていました。

この時期に、スポーツ心理学の専門家である大学教員が身体から心へのアプローチ(身心の自己調整法)が有効であることを示してくれました。それが、大学で覚醒水準とパフォーマンスの研究にのめり込むきっかけでした。

覚醒水準は一次元なので、眠気のコントロールができるということは、その反対の過度の緊張のコントロールも可能ということになります。

しかし、この過度の緊張(あがり)のコントロールについては頑張れば頑張るほどできなくなります。そこで、これまでの研究で得られたコントロールの課題とコツを多くのアスリートと共有しながらよりよいアプローチを探索し、提案しています。

ココロのモニタリング方法とは

具体的なアプローチは、心の状態が見えないと難しいものです。まず、身心の自己調整法を行うためには二つのスキルが必要です。一つはセルフモニタリング、もう一つはセルフコントロールです。セルフモニタリングは自分で自分の状態を適切に観察するスキルです。

これは自分自身の感覚器を使って行いますが、多くの方が絶対的に適切な、いわゆる正しい観察が難しいものです。この理由として、ヒトの感覚器は絶対的な感度ではなく相対的な感度で物事を評価していることが考えられます。

例えば、エアコンの設定温度で考えてみましょう。環境省では夏場は28℃、冬場は20℃といった温度が適切な室温として提示されています。

一般的には、夏場はエアコンが効いている部屋は涼しく、冬場は暖かいと言えるでしょう。しかし、絶対的な温度を見てみると、冬場に比べ夏場の方が室温の設定は高いことが分かります。 これは、ヒトの感覚が外気温と室温を比べるといった相対的な感度に優れていることを示しています。

このように、主観的な心の状態の観察や評価は相対的であることが多く、大事な場面のみの観察・評価では適切な状態がモニタリングできません。普段から体調管理が大切であると言われている時代ですので、体調と同様に心の調子である心調をモニタリングする習慣をつけ、継続的に心調を整えることも重要です。

しかし、継続的に主観的評価をするには一定の基準が不可欠です。心の状態は目で見ることができないため、心の状態を可視化する補助ツールなども必要になってきます。

どのような方法があるの?

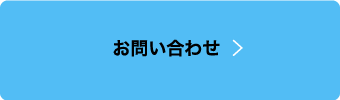

そこで、ICTを活用したオンラインでも利用できる補助ツールとしての「二次元気分尺度」を産学連携の共同研究として開発しています。

この二次元気分尺度は、「今」の心の状態を8項目に回答するだけで可視化することが可能です。その心の状態を「こころのダイアグラム」を用いて、すぐに目で見て確認できます。 一般的な心理尺度の多くは病気の判定に用いることが多いのですが、この二次元気分尺度はネガティブな気分はもちろんポジティブな気分を測ることも可能です。

そういった意味では、スポーツ現場はもちろん、様々な活動場面でこのツールを活用することで心の状態の「変化」が理解しやすくなります

例えば、運動の心理的効果も簡単に測定することが可能になります。

図1「ウォーキング前後のこころのダイアグラム」は、ある運動が好きな人の短時間ウォーキングをする際の変化を示したものです。運動前①→運動中②→運動後③といった変化が視覚的に見てとることができます。この図から、運動したら気持ち良い(快適になる)というのは運動後の効果であって、運動中は興奮するが気持ち良くはなっていないことが理解できます。運動が、なかなか継続しにくい原因がこの辺りにあるのかもしれません。

図1. ウォーキング前後のこころのダイアグラム

また、このツールをオンラインで利用できることによって、基本的には自分で継続的にセルフモニタリングすることができますが、初期段階での専門家のサポートが必要な場合も、遠隔で実施することが可能になります。そのため、本研究室では徳島はもちろん、専門家の少ない地方でも継続的なセルフモニタリングを実施する方法(環境)とその効果についての研究を続けることで、より良いものが社会に提供できるように努めています。

この研究が進むと

この研究を進めていくと、あらゆる地域で適切なセルフモニタリングができるヒトが増えます。これにより、次のステップであるセルフコントロールへつなげることができます。

実際には、セルフモニタリングができるようになると、ほとんどのヒトはセルフコントロールも独自でできるようになることが多いです。しかし、実践場面で身心の自己調整が上手くできるヒトが少ない現状を鑑みると、やはり、セルフモニタリングはとても難しいスキルだと言わざるを得ません。

なぜ難しいかと言うと、同じ行動をしていても、その反応には「個人差」が非常に大きいからだと考えられます。成功者の行為をマネしても、上手くいかないことが多いのはこのためです。そのため、一般論や成功者の体験は全てのヒトに通用しない可能性があるのです。例えば、過度に緊張することは一般的にはパフォーマンスを下げると考えられています。

しかし、スポーツ選手はもちろん多くのヒトにとって緊張はパフォーマンスを下げる要素なのでしょうか。過度の緊張はしたくないけど、緊張感は必要というあるアスリートの言葉は多くの方も共感できるのではないでしょうか。

また、「個人差」以外にも、同じ行動や動作をしても状況が変われば自分自身の心の状態は、常に同じような変化をするとは限りません。スポーツで考えると、同じ動作をする種目でも予選と決勝では心の状態は全く異なる場合もあります。他にも、試験や面接などの直接的な実力発揮場面だけでなく、食事や睡眠といった間接的な実力発揮に関係する場面などで求められる適切な心理状態は異なるはずです。つまり、目的によって適切な心理状態は異なります。

これらのことから、セルフモニタリングは「個人差」や「状況差」、あるいは目的の違いによって刻々と変わっていく心の状態を継続的に観察することが必要です。しかし、やみくもに何度も反復してモニタリングしてもどこに着目すれば良いかわかりにくいし、基準があいまいなのでその変化がわからないかもしれません。変化がわからなければ,意味があるかないかが理解しにくいので、セルフモニタリングを続けるためのモチベーションを維持することは難しいかもしれません。

そこで、スポーツ心理学研究室ではセルフモニタリングのための補助ツールを使用し、 心の状態を可視化することでモチベーションの維持に繋がるようなサポートを展開しています。また、個人や状況に応じた「変化」と「パフォーマンス」について定期的に振り返ることも大切です。この時、集団あるいは個別に選手と向き合う場づくりの他にも、指導者や保護者といった関係者(アントラージュ)と話し合う場があるとより良いと考えています。最近では,アントラージュ自身の身心の自己調整のためにセルフモニタリングからサポートするケースも増えています。

自分の力を最大限に発揮するために

先ほども述べた通り、選手自身がセルフモニタリングを継続することで、次のステップのセルフコントロールを実践することが可能となります。「セルフ」でおこなうこの自律型スキル獲得は、スポーツ選手やそのアントラージュだけでなく 子供から高齢者まで様々なヒトにとって必要だと思います。スポーツ領域以外でも、ストレス社会の中で働くヒトにとっても有益なスキルであると考えています。

自分で気づいて、自分で調整することが可能なスキルを身につけたヒトは、高い確率で実力を発揮することができるようになります。

また、このプロセスをすべて自分自身が行なっているため、最終的には専門家がいなくても自分のスキルで適切なココロとカラダの状態へと調整することが可能になります。このような人材育成を支援することは、社会にとっても望ましいことではないでしょうか。

メッセージ

トップアスリートも実践しているような身心の自己調整法をたくさんのヒトに理解していただき、活用してもらうことはとても有益なことです。継続的に実施するにあたって困難なこともありますが、研究で得られた科学的知見を基にサポートを受けながらその課題を克服することがスポーツの醍醐味とも言えます。

このスポーツ領域で培った研究や教育の成果を様々な領域で活用し、誰もが努力した成果を十分に発揮できるような生き生きとした社会を実現するためのお手伝いができればと考えています。

研究ニュース3

サポーターズ5

サポーターの皆様

研究サポーター募集中!

下記の支援者は研究応援サポーターとして登録されます。

研究応援サポーターの方には、メルマガなどの情報を配信し研究の進捗などを共有致します。

毎月2500円サポート

中塚先生の研究を支援する研究サポーターズに登録させて頂きます。

サポーターズとして毎月2500円のご寄附を頂くプランです。

毎月5000円サポート

中塚先生の研究を支援する研究サポーターズに登録させて頂きます。

サポーターズとして毎月5000円のご寄附を頂くプランです。

毎年3万円サポート

中塚先生の研究を支援する研究サポーターズに登録させて頂きます。

サポーターズとして毎年3万円のご寄附を頂くプランです。

毎年5万円サポート

中塚先生の研究を支援する研究サポーターズに登録させて頂きます。

サポーターズとして毎年50000円のご寄附を頂くプランです。

毎年18万円サポート

中塚先生の研究を支援する研究サポーターズに登録させて頂きます。

研究サポーターズとして毎年18万円のご寄附を頂くプランです。

毎年36万円サポート

中塚先生の研究を支援する研究サポーターズに登録させて頂きます。

研究サポーターズとして毎年36万円のご寄附を頂くプランです。

毎年72万円サポート

中塚先生の研究を支援する研究サポーターズに登録させて頂きます。

研究サポーターズとして毎年72万円のご寄附を頂くプランです。

スポット支援1万円プラン

今回だけ、1万円をご支援いただくプランです。

このプランでは、研究サポーターズには登録されません。

スポット支援2万円プラン

今回だけ、2万円をご支援いただくプランです。

このプランでは、研究サポーターズには登録されません。

スポット支援3万円プラン

今回だけ、3万円をご支援いただくプランです。

このプランでは、研究サポーターズには登録されません。

スポット支援5万円プラン

今回だけ、5万円をご支援いただくプランです。

このプランでは、研究サポーターズには登録されません。

寄附受入情報

-

- 国立大学法人徳島大学

本プロジェクトへのご寄付は、徳島大学基金「教育・研究・社会貢献事業」への寄付として手続きを行います。

国立大学法人徳島大学へのご寄付につきましては、個人からの寄付では所得税の所得控除、住民税(徳島県と県内市町村が条例で指定する寄付金として)の所得控除、法人からの寄付では法人税の損金算入が認められます。

支援金額:2500円/月

支援金額:2500円/月 サポート数:0人

サポート数:0人