プロジェクト

はじめまして。

徳島大学医学部医歯薬学研究部/徳島大学医学部保健学科 病理解析学講座で研究・教育に携わっている山下理子と申します。私は病理専門医・臨床検査専門医として、血液疾患やがん、とりわけリンパ腫の診断に携わってきました。

リンパ腫は血液のがんの中で最も多く、現在ではたくさんの効果的な治療法が開発されています。しかし、リンパ腫の種類は多く、病理検査と、血液検査や遺伝子検査など複数の検査をうまく連携させないと正しい診断に至りません。さらに、全身のどこにでも発生するため、診療科間の連携が必要となりがちなことも、治療開始が遅れる原因となっています。

私たちは徳島大学病院や、徳島赤十字病院と連携し、これまで困難とされてきた、残余検体(ロウに埋めた形で保管されている検体)を用いたFISH検査の体制づくりに挑戦しています。これにより、リンパ腫の中で最も多いB細胞リンパ腫に罹患した患者さんが、早く最適な適切な治療へと進むことができます。

徳島からこの新しい仕組みを広げ、地域に暮らす人々が安心して診断と治療を受けられる体制を築くこと。そして、それを担う人材を育てること。それが私の挑戦です。

病理医になるまで ― 原点にある出会いと恩師の言葉

私は徳島県阿南市の出身です。高校生のころは、環境問題や子どもの心の問題に興味があり、どの学科を受験するか迷っていました。理系科目が不得意だったため、文系の学部にすすむことを勧められましたが、「子供の心身の成長の手助けをするために小児科医になれたらいいな」と思い、思い切って医学科を受験しました。

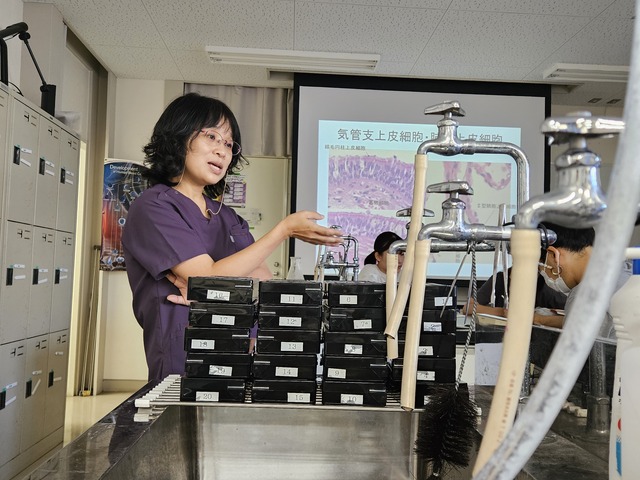

大学3年生のとき、初めて出会った病理学の講義で、顕微鏡の中の世界の美しさに心を奪われました。顕微鏡で観察した所見をスケッチし、文章にまとめる――それは、美術と国語が好きだった私にとって自然で心地よい営みでした。

小児科や内科など、臨床医の道に未練はありましたが、「病気を定義し、総合する学問」としての病理学の奥深さに惹かれ、病理の道へ進みました。

「病理と臨床を、迷うぐらいなら病理に行きなさい。病理は医学の定義を作るところだから」。在学中に内科の先生がかけてくれた言葉が、今も私の背中を押し続けています。

人生の転機と、多くの気づき

私のキャリアを語るうえで欠かせないのは、「臨床医としての経験」「患者家族としての経験」「検査」の3つです。

内科医を経験してから、病理学の大学院に進み結婚し、2度の出産を経験しました。病理医として働き出しましたが、診断がつかないことには患者さんに何もしてあげられない主治医の苦悩はよくわかり、臨床医のためにも、診断の力になれる病理医になりたいと思いました。

その夢の実現のためにはたくさんの時間が必要で、子育てや家事との両立には悩みました。自身や家族の病気やケガもしょっちゅうで、本当に地元の皆さまに助けていただきました。母がめずらしいがん(現在では希少がんと呼ばれます)を発症した時にも、地元の病院で良く診ていただきました。ですが、遠隔転移が見つかってからは、担当してくださる先生が見つからず、県内外の病院の先生に紹介状を書いて頂いては、患者家族として受診しました。まだ若かった母に、長生きしてもらいたい一心でした。

そのとき痛感したのです。

「地域に頼れる医療機関があるということは、ありがたいことだ。がんになっても、地域に暮らしながら、最善の医療を受けられることが重要だ」と。

同時期に所属していた検査部では、国際認定の維持活動を通じて、世界の検査医学が病理と一体であることを学び、検査技師の専門性と努力を間近で知りました。この経験が私を「臨床検査専門医」としての道にも導き、病理と検査を架橋する視点を得る転機になりました。

「選べる社会」をつくるために

教育現場に立って感じるのは、日本の社会にはまだ“選択の自由”が少ないということです。

制度上「働き方を選べない」現実。子どもが育つ環境でも、「学び方を選べない」、その裏返しとして教師も「教え方を選べない」仕組み。多数派でないといけない閉塞感が、多くの人の可能性を狭めているのではないでしょうか。

私は、誰もが自分のタイミングで学んだり働いたり教えたりできる、「選べる社会」にしたいと考えています。学位を持つ人が柔軟に社会と学校を行き来するなど、社会と学校が近い外国の話を聞くと、素敵だと思いますし、徳島もそうなってほしいです。

だからこそ、私の研究室では社会人大学院生を積極的に受け入れています。臨床検査技師の資格を持つ人、私の指導力の範囲内という条件はありますが、年齢性別問わず扉が開かれています。

山下研究室のキーワードは、「選べる」「楽しい」「持続可能」。

学びの自由を守ることは、人の尊厳を守ることでもあると信じています。

病理学と遺伝子解析の時代へ

病理学は、従来の顕微鏡観察だけでなく、遺伝子検査と結びつくことで大きく進化しています。

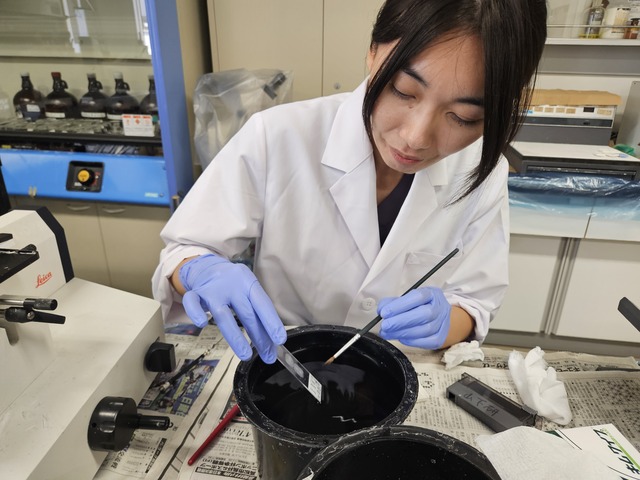

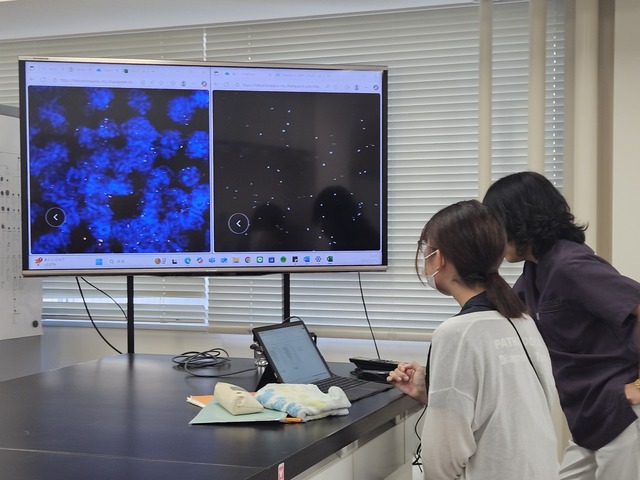

特にリンパ腫では、見た目だけでは診断が難しく、細胞が持っている分子や、細胞が持っている遺伝子の異常を確認することが必要です。その代表的な方法が FISH検査 で、遺伝子に蛍光色素を付けてカラフルな色として可視化し、異常の有無を確認します。国際的な最新の分類である、WHO分類第5版でも位置づけが強化されています。

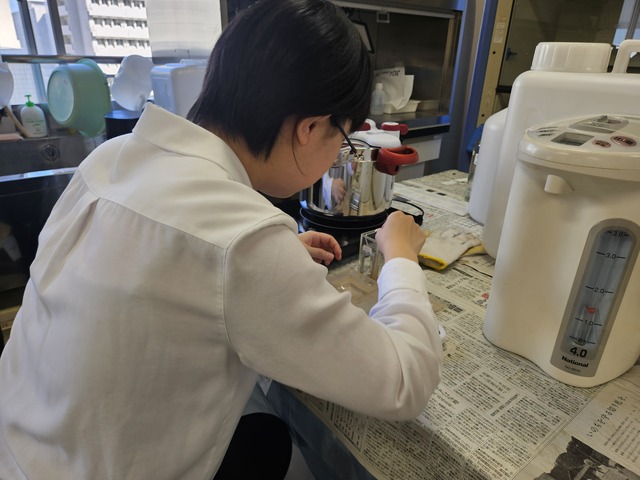

手術や生検(せいけん)で取ってきた腫瘍の一部をロウに埋め込んで、ガラス標本を作り、顕微鏡で観察する病理検査ががんの診断の基本です。通常は、病理検査の後に、どの種類のFISH検査を行うべきかが決まります。FISH検査には新鮮な検体が必要であるために、改めてもう一度、腫瘍組織を採取しないといけません。これでは患者さんの負担が大きいし、治療開始までに長い時間がかかってしまいます。

私たちは徳島赤十字病院病理診断科と共同し、機械と人の手を組み合わせて、病理検査の残余検体を用いて、種々のFISH検査ができる体制づくりを進めています。実現すれば、希少がんである「肉腫」など、ほかの腫瘍の診断にも応用できます。

すでに徳島大学病院の血液内科や病理診断の専門家、県内の病理医と協議を重ねて合意形成がなされており、診断の質を高めるための「リンパ腫チェックシート」を作り、徳島大学病院での運用も始まっています。

チームで進める挑戦

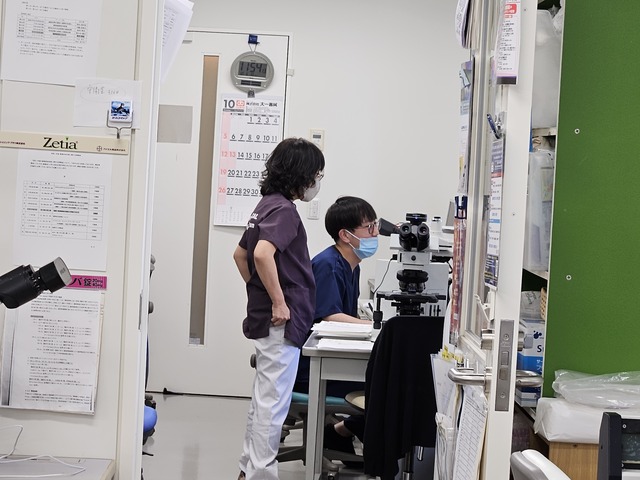

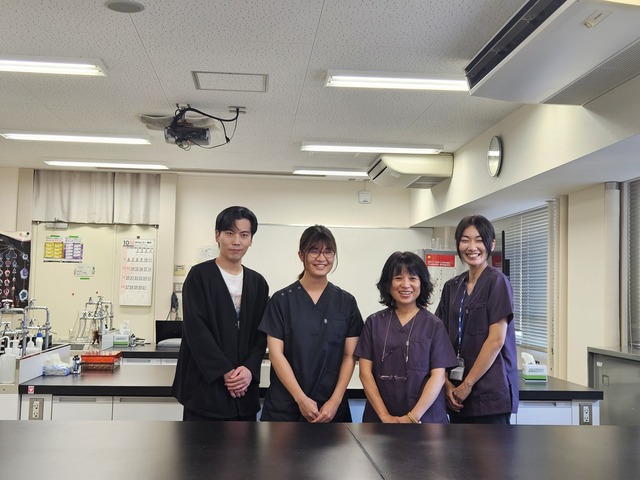

このプロジェクトは私一人で進めるものではありません。研究室には、臨床検査技師や細胞検査士、大学院生や学部生など、多様なメンバーが集まっています。「がんゲノム医療で活躍できる臨床検査技師育成プログラム」に所属して、修士課程で資格取得をめざす学生もいます。臨床研究から教育まで一体となって取り組むことで、診断精度を高めるだけでなく、若者が幅広い検査の経験を積める機会が生まれます。

未来に描くもの

私の目標はシンプルです。

「徳島から、正確なリンパ腫診断を可能にし、多くの患者さんが早く最善の治療を受けられるようにすること」。

それを持続可能にするためには人材を育てることも欠かせません。病理医や臨床検査技師など、FISH検査を理解し正確に判読できる専門家は全国的にも不足しています。

私が所属する徳島大学医学部保健学科は、まさにこうした専門家を育成する役割を担っています。本プロジェクトを通じて得られる知見を教育に反映し、学生や大学院生が「地域に根ざしながら世界標準の診断を担える人材」として巣立っていく仕組みを作り、継続できることを目指しています。

プロジェクトの目的とご支援の活用について

いただいたご寄付は、パラフィンブロックを薄く切ってプレパラートを作るミクロトーム、FISH検査に必要な特殊フィルター、ハイブリダイゼーション装置、IRF-4など新規のFISHプローブの購入などの遺伝子検査体制の整備、WHO分類が掲載されている書籍購入などに活用させていただきます。

これにより、患者さんへの診断の質が向上するだけでなく、次世代の医療人が最新の知識と技術を身につける基盤ができます。

ご支援へのお願い

病理学や検査医学は、目立つ分野ではありません。しかし、正しい診断がなければ治療は始まりません。

私はこの徳島の地から、地域に住む誰もが平等に精度の高い診断を受けられる仕組みを築きたいと考えています。

正しい診断が、患者さんの未来を支えます。

この取り組みに共感いただけましたら、あたたかいご支援をお願いできれば幸いです。

国立大学法人徳島大学への寄付と税制について

本プロジェクトへのご寄付は、徳島大学基金「教育・研究・社会貢献事業」への寄付として受入れ、支援に役立てます。徳島大学基金からの謝意としては、広報誌、教育・研究・社会貢献事業報告書をお送りさせていただいております。

国立大学法人徳島大学へのご寄付につきましては、個人からの寄付では所得税の所得控除、住民税(徳島県と県内市町村が条例で指定する寄付金として)の所得控除、法人からの寄付では法人税の損金算入が認められます。

寄付金領収書は本プロジェクト終了日である、2026年2月11日の日付けで発行いたします。税制上の優遇措置をお考えの方は対象となる年にご注意ください。

個人からのご寄付

国立大学法人徳島大学に寄付金を支出した場合は、所得控除制度が適用され、(総所得金額の40%を上限とした寄付金額)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。

実際の税控除額は前記の控除額に各人の税率を乗じたものになります。

個人住民税については、(寄付金(総所得額の30%が限度)-2,000円)×10%が寄付控除額となります。

10%の内訳は、都道府県が指定した寄付金が4%、市町村が指定した寄付金が6%となっています。

確定申告期間に所轄税務署で確定申告手続きを行う必要があります。その際に、国立大学法人徳島大学が発行する『寄付金領収書』が必要になります。

住民税の控除適用のみを受けようとする方は、『寄附金領収書』を添えてお住まいの市町村へ「都道府県民税・市町村民税控除申告」を行ってください。

法人からのご寄付

法人からのご寄付につきましては、寄付金額全額が当該事業年度の損金に算入されます。

この寄付金による損金算入は、国立大学法人徳島大学が発行する『寄附金領収書』で手続きができます。

振込によるご寄附について

このプロジェクトはクレジットカード決済以外に銀行、郵便振込によるご寄附も受け付けています。

入金確認のための支援者様の振込名義などをお知らせいただく必要があります。銀行、郵便振込によるご寄付の場合は必ずご記入をお願いいたします。

≪手順≫

①リターンのコースを選択し、「寄附するボタン」を押してください。

金額を確認し、配送先住所の入力を終えると、振込で支援するかカードで決済するかを選択できます。

表示される画面に従い、次の事項を入力してください。

振込先、口座番号等は申し込みをいただいたのち、支援者様に自動返信メールにて連絡します。

・振込名義人のお名前

・金額

・寄附コースの名称

・領収書などの送付先住所、電話番号、メールアドレス

・お名前公表について(はい・いいえ)

②ご注意事項

・振込に際しては振込手数料のご負担をお願いいたします。

・カード決済でご利用できるのは、Visa、Mastercard、JCB、American Express

となっております。

挑戦者の自己紹介

山下理子

所属:徳島大学医学部医歯薬学研究部/徳島大学医学部保健学科 病理解析学講座

役職:准教授

徳島県阿南市出身。豊かな自然と穏やかな人のつながりに恵まれた地元が大好きです。

子どものころから山や川、動植物に親しみ、タケノコ掘りや竹細工が楽しみでした。

今でもその延長で「竹活」として幼竹を使ったメンマづくりや竹林整備に参加しています。自然の香りや仲間との会話に癒やされる時間です。

研究と教育の合間には、音楽でリフレッシュ。

コロナ禍をきっかけにBTS(とくにジンさん)のファンになり、「推し活」も楽しんでいます。

自然を愛し、人とのつながりを大切にしながら、

教育でも医療でも、「豊かな社会」をめざしています。

コメント29

山下理子

kg様、ご無沙汰しております。お元気でいらっしゃいますか。私どもの取り組みについてよいと思っていただけたとのこと、うれしく思います。

よく考えてプロジェクトを進めてまいります。

くるりんぱさん

先生のお父様と私の母が知り合いとの事で、少しですが支援させて頂きます。

山下理子

生原様、わたくしの両親がお母様にお世話になっているとのこと。誠に有難く存じます。

地域のために、大切に活用させていただきます。

尾崎修治さん

リンパ腫診断の精度を高める大変意義深い研究です。頑張って下さい。

山下理子

いつもお世話になっております。ご支援をいただき、ありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。

メープルシュガーさん

私は医療従事者を目指しています。先生の「正しい診断が患者さんの未来を支える」という言葉に強く心を打たれました。

私も先生のように1人でも多くの患者さんが将来適切な治療が受けられるような医療を作っていきたいです。本当に心の底から応援しています。

山下理子

医療従事者を目指されている方からのコメントとてもうれしいです、ご支援もいただき、誠にありがとうございます。興味の尽きない仕事ですので、私たちの仲間になってもらえたらうれしいです★今後のご活躍をお祈りしています。

粟飯原 賢一さん

些少ですが、寄附します。頑張ってください。

山下理子

いつもお世話になっております。この度は、ご支援をありがとうございました。地域のシステムとして残せるように、頑張っていきます。

ともさん

山下先生、いつも大変お世話になっております。今後も徳島の病理学のご発展を応援しております!

山下理子

この度の応援、誠にありがとうございます。

これからもどうぞよろしくお願いします!

虎吉さん

応援しています!

山下理子

虎吉さん ご支援、ありがとうございます!!!

やすさん

頑張ってください

山下理子

この度のご支援、まことにありがとうございます。大切に活用させていただきます!

Uiko Hanaokaさん

情熱に感心しました!

ささやかながら応援します‼︎

山下理子

先日は久々にお会い出来て、うれしかったです。

この度のご支援ありがとうございます。

先生もますますご活躍ください!

市来 智子さん

山下先生、がんばってください!成功をお祈りいたします。

山下理子

市来先生、ありがとうございます。これからもどうぞご指導ください!

あきさん

よろしくお願いします。

山下理子

いつもお世話になっております。迅速に検査ができる体制を早く作りたいと思います。

この度はありがとうございました。

東元 あゆかさん

応援してます。

山下理子

この度のご支援ありがとうございます。大切に活用させていただきます。

やすきさん

色々大変だと思いますけど、頑張って下さい!

山下理子

お久しぶりです!先生お元気ですか?

この度のご支援ありがとうございます。大切に活用させていただきます。

たつパパさん

患者さんが一日でも早く、より適切な治療へと進める未来を切り拓くこの挑戦は、まさに医療の可能性を広げる大きな一歩です。

困難な道のりの中でも、患者さんのために前進し続ける皆さまの努力が、必ず多くの命と希望につながっていくはずです。心から応援しています。

山下理子

ご支援に感謝いたします。私たちが着目したのはどちらかというと医療の裏方の部分ですが、一つずつ進めてまいります。この度はありがとうございました。

中園 雅彦さん

些少ですが頑張ってください

山下理子

中園先生、ありがとうございます。

大変励みになります。

遠藤さん

教育と技術刷新の努力を応援しています。頑張って下さい。

山下理子

いつもありがとうございます!

頑張ります。

美馬彩さん

いつも仕事に対する熱意に頭が下がる思いです!頑張って!

山下理子

勿体ないお言葉です。応援ほんとにありがとう!

柏木さん

応援します!

山下理子

この度のご支援、誠にありがとうございます。

心より感謝申し上げます。

さたけさん

頑張ってください。

山下理子

お世話になっております。この度の応援も、ありがとうございます!!

山田 諭さん

応援してます

山下理子

先生ご無沙汰しております。この度の応援に感謝いたします。

本当にありがとうございました。

今さん

いい結果を期待します

山下理子

この度は、ご支援を誠にありがとうございます。

四国の病理・検査の人材育成となるように頑張っていきます。

Takahiko Kasaiさん

1人でも多くの方の診断に、役立て下さい。

山下理子

笠井先生、一番の協力者の先生から応援をいただき恐縮です。

臨床検査技師育成、がん患者さんへのワンストップ検査は徳島にこそ必要です、

これからもご指導いただけますよう、よろしくお願いいたします。

鯨岡 聡子さん

ご無沙汰しております。10年前と変わらずお元気に精力的に活動されていらっしゃるのが素晴らしいと思いました。応援しております!

山下理子

鯨岡先生、ご無沙汰しております。この度のご支援とメッセージ、本当にありがたく、お礼申し上げます。

先生のご活躍も徳島から祈っています(^^)

キムラさん

せっちゃんから先生が活躍していることを聞きました。頑張ってください。

山下理子

このたびは、あたたかいご支援有難うございます。恩返しをできるように頑張ってまいります。

せっちゃんさん

山下先生、頑張って下さい。

研究室の写真の中の先生の笑顔を見て、やりたい事を見つけて、それに向かって頑張っておられる様子に、本当に良かったと思いました。私が昔お会いした頃の先生より、ずっと良い笑顔だと思います。

少額で申し訳ありませんが、先生の笑顔を応援しています。

山下理子

ご無沙汰しております。先生にご指導をうけた日々を思い出します。

この度の応援も本当にありがとうございます!

患者様やこれから伸びていく若い人のお役に立てるように、しっかり考えて進んでまいります。

仁尾 修治さん

りこさーん、頑張って!応援しています♪

山下理子

仁尾さん、応援ありがとうございます。コツコツ頑張っていきます!

若槻 真吾さん

徳島の診断レベルを押し上げてください。

応援しています。

山下理子

このたびは、応援を本当にありがとうございます。

若い病理の先生達がリンパ腫診断の力を伸ばせ、患者様、臨床医の先生に役立つように活用します。

一つ一つの取り組みを、報告させていただきますので、見守っていただけると幸いです。

Now Loading...

寄附受入情報

-

- 徳島大学

本プロジェクトに寄付をしていただいた方には、国立大学法人徳島大学から寄付の領収書をお送り致します。国立大学法人への寄付になりますので、確定申告の際に領収書を提出することで税の優遇措置を受けることができます。大切に保管下さい。詳細は本文の「国立大学法人徳島大学への寄付と税制について」をご参照ください。また、このプロジェクトはクレジットカード決済以外に振込によるご寄付も受け付けています。詳細は本文の「振込によるご寄付について」をご参照ください。

このプロジェクトはオールイン型ですので、目標金額の達成状況によらず支援が実施されます。

お礼のメールコース

ご支援いただいた方へ、山下先生から感謝の気持ちを込めたお礼メールをお送りします。プロジェクト終了後、登録いただいたメールアドレスへ速やかに送信いたします。

徳島から始まる挑戦を、温かく見守っていただければ幸いです。

リターン内容

- お礼のメール

活動レポートコース

ご支援いただいた方へ、研究や教育活動の進捗をまとめた「活動レポート(PDF)」をお届けします。※メールアドレスをご登録ください。地域とともに進む医療研究の今を感じていただけます。

リターン内容

- 活動レポート

- お礼のメール

お名前掲載コース

ご支援いただいた方のお名前を、病理解析研究室のWebサイトに掲載させていただきます。(ご希望者のみ)先生の取り組みを一緒に見届けてくださる方へ。

リターン内容

- お名前掲載

- 活動レポート

- お礼のメール

共感サポーターコース

上記リターン(お礼メール・活動レポート・お名前掲載)をすべて含みます。特別なリターンは設けていませんが、山下先生の想いに共感し、研究と教育の歩みを見守ってくださる方のためのコースです。

「正しい診断で、誰もが安心して治療を受けられる社会をつくる」その理念に共感し、徳島からの挑戦を支えていただけます。

リターン内容

- 共感サポーターコース

- お名前掲載

- 活動レポート

- お礼のメール

オンライン交流会コース

山下先生(山下研メンバー)によるオンライン報告会(Zoom)に招待します。研究成果・教育の進展・現場の声を共有させていただきます。2026年3月頃の開催を予定しています。詳細は、プロジェクト終了後お知らせします。

研究の進展や、臨床検査技師の教育現場の取り組みを直接聞ける機会です。

リターン内容

- オンライン交流会

- お名前掲載

- 活動レポート

- お礼のメール

リンパ腫を知るコース

山下先生によるオンライン授業(Zoom)に参加できます。テーマは、「リンパ腫はなぜできるか」です。実施については、2026年3月ごろを予定しています。

リンパ腫という病気について、よく知りたい方へ。

リターン内容

- リンパ腫を知るコース

- オンライン交流会

- お名前掲載

- 活動レポート

- お礼のメール

個別ディスカッションコース

病理と臨床検査の専門家でもある山下先生との個別懇談(対面またはオンライン)にご参加いただけます。実施については、2026年3月ごろを予定しています。病理専門医、臨床検査専門医の仕事の現在と未来について、当事者から直接聞ける機会です。

リターン内容

- 個別ディスカッション

- リンパ腫を知るコース

- オンライン交流会

- お名前掲載

- 活動レポート

- お礼のメール

応援コース

山下先生の研究と教育活動を、純粋に応援していただくコースです。

これまでのすべてのリターンを含みますが、特別リターンは設けておりません。

徳島から発信する医療の挑戦に、深く共感してくださる方へ。

リターン内容

- 応援コース

- 個別ディスカッション

- リンパ腫を知るコース

- オンライン交流会

- お名前掲載

- 活動レポート

- お礼のメール

kgさん

応援とかよくわかりませんがいいと思う。