■「なぜ年をとると、心臓は弱っていくのか?」

年齢を重ねると、私たちの体にはさまざまな変化が起こります。中でも心臓は、休むことなく働き続ける臓器であり、そのぶん加齢による影響を受けやすい部位のひとつです。

実際に、年齢とともに心臓の力が少しずつ弱くなっていき、その結果として「心不全(しんふぜん)」という病気を発症することがあります。

心不全になると、少し歩いただけで息切れを感じたり、体がむくんだりして、日常生活そのものがつらくなってしまいます。

日本は世界有数の長寿国ですが、「元気で長生きする」ことは簡単ではありません。

長生きできるようになった分、病気とともに過ごす時間も長くなっており、健康寿命とのギャップが大きな課題となっています。

なかでも心不全は、高齢化とともに患者数が急増している病気で、「新たな国民病」とも呼ばれるようになってきました。

ところが、「なぜ年をとると心臓が弱っていくのか?」という問いには、まだ科学的に十分な答えが出ていないのが現状です。

私はこの問いに真正面から向き合い、生命科学の視点からその理由を明らかにしたいと考えています。

そして、心臓の老化のしくみを解明することで、誰もが安心して年齢を重ねられる未来につなげたい――それがこの研究に込めた想いです。

■カギは「免疫細胞」と「鉄」? 細胞の老化を“見える化”する

私たちの体の中には、健康を守るために働く「免疫細胞」がたくさん存在しています。

その中のひとつ、「マクロファージ」という細胞は、体内の老廃物を処理したり、炎症や感染を抑えたりする役割を持つ、いわば“体のお掃除屋さん”のような存在です。

しかし最近の研究で、このマクロファージが放出する「鉄(てつ)」が、実は心臓に悪影響を与える可能性があることが分かってきました。

鉄は、私たちの体にとって必要不可欠な元素ですが、量が多すぎると細胞に負担をかけ、老化を早めてしまう恐れがあります。

私たちは、「マクロファージが心臓に供給する鉄が、老化を進める一因になっているのではないか」と考えています。

この“免疫細胞と鉄”の関係を明らかにすることが、心臓の老化のしくみを解き明かすヒントになると信じています。

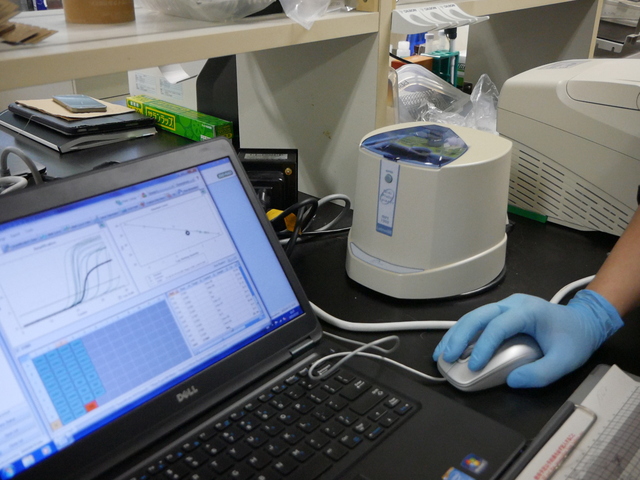

さらに、もうひとつのカギとして、「エピジェネティック時計」と呼ばれる技術を活用しています。

これは、細胞の中にある遺伝子のスイッチ(エピジェネティクス)を調べて、“その細胞がどれだけ年を取っているか”を測る方法です。

たとえば同じ60歳の人でも、細胞の状態は人によって差があります。

若々しい60歳の人もいれば、体の中ではもっと年を取っているような状態の人もいます。

エピジェネティック時計は、そうした“見た目ではわからない細胞の年齢”を、遺伝子の働き方から読み取ることができる技術です。

つまり、「心臓の細胞がどれくらい老けているか?」を数値で“見える化”できるようになります。

私たちは、この「マクロファージによる鉄の影響」と「エピジェネティック時計による老化の見える化」という2つの切り口を組み合わせ、

心臓がどのように年を取り、どのように弱っていくのか、そのしくみを細胞レベルで明らかにしようとしています。

この研究が進めば、老化のサインを早く見つけることができるようになり、心不全の予防や、健康寿命の延伸にもつながっていくと考えています。

■私の挑戦 ―「なぜ治らない病気が治らないのか」を追う

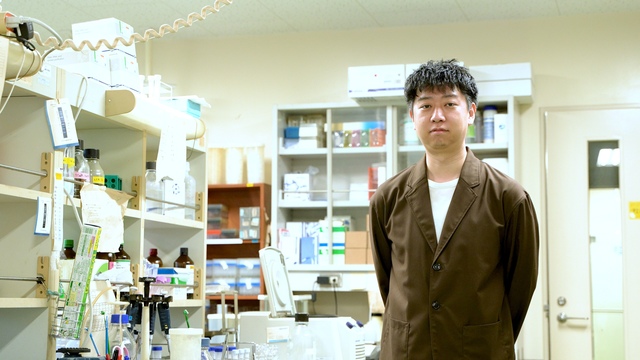

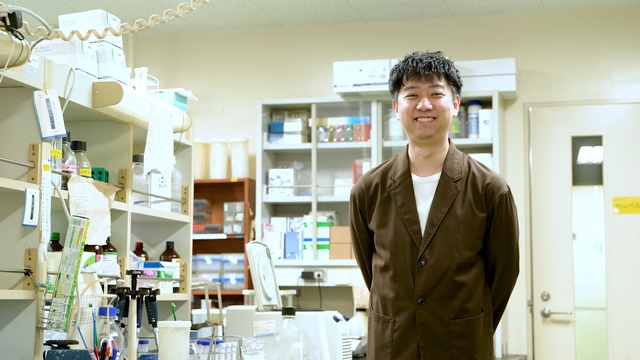

はじめまして。徳島大学 医歯薬学研究部で准教授を務めております、船本雅文 と申します。

子どもの頃から生命の不思議に強く惹かれていました。「なぜ生きているのか?」「どうして病気になるのか?」――そんな素朴な疑問に向き合いたくて、薬学の道に進みました。

大学時代には分子レベルで病気のメカニズムを探る研究に出会い、その奥深さと面白さに強く心を動かされました。以来、心臓病や老化に関する研究に取り組み、「治らない病気を、なぜ治せないのか」を解き明かそうと挑戦を続けてきました。

研究は、地道で孤独な作業の連続です。でも、私は「自分の手で、未知のしくみを少しでも明らかにしたい」という探究心を原動力に、あきらめずに続けてきました。

とくに、「心不全や老化の原因を解明して、誰もが歳を重ねても元気でいられる社会に貢献したい」という思いが、私の研究人生を支えています。

■この研究がひらく未来

この研究が成功すれば、心臓の老化の進み具合を細胞レベルで予測し、老化をゆるやかにするための治療法や健康法の開発につながる可能性があります。

さらに、マクロファージと鉄の関係やエピジェネティック時計の活用により、老化そのもののしくみが明らかになれば、脳や腎臓、筋肉など他の臓器の老化予防にも応用が期待できます。

この研究は、高齢者の方々だけでなく、これから歳を重ねていくすべての人にとっても重要な意味を持つものです。

特に、病気になる前から自分の健康を守りたいと考えている人にとっては、大きなヒントや選択肢をもたらすと信じています。

老化を“避けられないもの”として受け入れるのではなく、“科学で見つめ直し、コントロールできるもの”として未来を切りひらく。

その第一歩が、この研究です。

■支援をお願いする理由

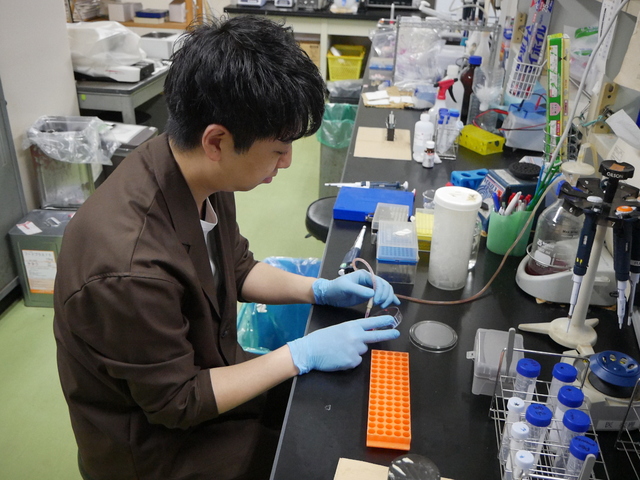

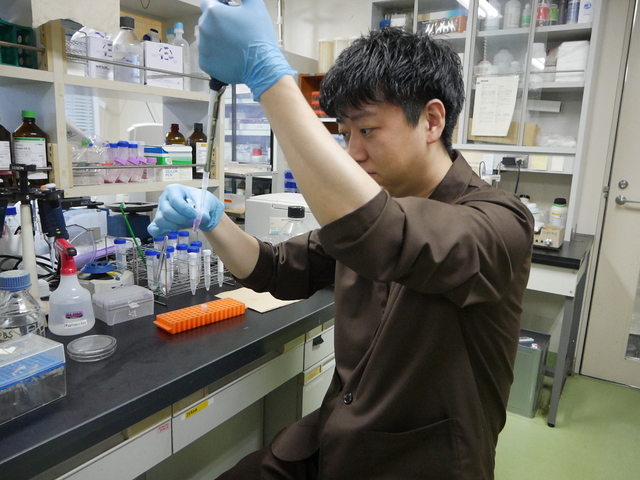

今回のクラウドファンディングでは、「心臓の老化メカニズム解明」に向けた一連の研究活動を支えるための資金を募集しています。

この研究には、細胞や遺伝子を調べる専門的な技術や、実験を支える機器・ソフトウェアなど、さまざまなリソースが必要です。

ご支援いただいた資金は、主に以下の目的に活用させていただきます。

・心臓老化の進行を調べる遺伝子解析や研究試薬の購入

・データ解析のためのソフトウェアやクラウド使用料

・若手研究者の支援や、教育的なアウトリーチ活動への活用

これらすべてが、「老化の仕組みを解き明かし、健康寿命を延ばす」ための大切なステップとなります。

■あなたの応援が、未来を変える

老化は、誰にでも訪れる自然な変化です。

でも、それをただ受け入れるだけでなく、もう少し前向きに、やさしく向き合う方法があるのではないか――私はそう信じて、研究を続けています。

このプロジェクトを通して、老化というテーマの中にある“希望の可能性”を、少しでも多くの方と分かち合いたいと思っています。

「科学っておもしろい」「自分にも関係があるかも」――そう感じていただけたなら、それが何よりの力になります。

クラウドファンディングは、研究者と社会をつなぐ橋のような存在です。

ご支援だけでなく、興味や共感を持っていただけることが、研究を支える大きなエネルギーになります。

年齢に縛られず、誰もがいきいきと暮らせる未来を目指して。

この挑戦を、どうか一緒に歩んでいただけたら嬉しいです。

あたたかいご支援を、心よりお願い申し上げます。

国立大学法人徳島大学への寄付と税制について

本プロジェクトへのご寄付は、徳島大学基金「教育・研究・社会貢献事業」への寄付として受入れ、支援に役立てます。徳島大学基金からの謝意としては、広報誌、教育・研究・社会貢献事業報告書をお送りさせていただいております。

国立大学法人徳島大学へのご寄付につきましては、個人からの寄付では所得税の所得控除、住民税(徳島県と県内市町村が条例で指定する寄付金として)の所得控除、法人からの寄付では法人税の損金算入が認められます。

寄附金領収書は本プロジェクト終了日である、2025年 11月 7日の日付けで発行いたします。税制上の優遇措置をお考えの方は対象となる年にご注意ください。

■個人からのご寄付

国立大学法人徳島大学に寄付金を支出した場合は、所得控除制度が適用され、(総所得金額の40%を上限とした寄付金額)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。

実際の税控除額は前記の控除額に各人の税率を乗じたものになります。

個人住民税については、(寄付金(総所得額の30%が限度)-2,000円)×10%が寄付控除額となります。

10%の内訳は、都道府県が指定した寄付金が4%、市町村が指定した寄付金が6%となっています。

確定申告期間に所轄税務署で確定申告手続きを行う必要があります。その際に、国立大学法人徳島大学が発行する『寄附金領収書』が必要になります。

住民税の控除適用のみを受けようとする方は、『寄附金領収書』を添えてお住まいの市町村へ「都道府県民税・市町村民税控除申告」を行ってください。

■法人からのご寄付

法人からのご寄付につきましては、寄付金額全額が当該事業年度の損金に算入されます。

この寄付金による損金算入は、国立大学法人徳島大学が発行する『寄附金領収書』で手続きができます。

■振込によるご寄附について

このプロジェクトはクレジットカード決済以外に銀行、郵便振込によるご寄附も受け付けています。

入金確認のための支援者様の振込名義などをお知らせいただく必要があります。銀行、郵便振込によるご寄付の場合は必ずご記入をお願いいたします。

≪手順≫

①リターンのコースを選択し、「寄附するボタン」を押してください。

金額を確認し、配送先住所の入力を終えると、振込で支援するかカードで決済するかを選択できます。

表示される画面に従い、次の事項を入力してください。

振込先、口座番号等は申し込みをいただいたのち、支援者様に自動返信メールにて連絡します。

・振込名義人のお名前

・金額

・寄附コースの名称

・領収書などの送付先住所、電話番号、メールアドレス

・お名前公表について(はい・いいえ)

②ご注意事項

・振込に際しては振込手数料のご負担をお願いいたします。

・カード決済でご利用できるのは、Visa、Mastercard、JCB、American Express

となっております。

挑戦者の自己紹介

船本雅文

所属:徳島大学 大学院医歯薬学研究部 医科学部門 生理系 薬理学分野

役職:准教授

私は、「納得できるまでとことん追い求める姿勢」と「困難に誠実に向き合うこと」を大切に、日々研究に取り組んでいます。

子どもの頃から推理小説が好きで、物語の中の“犯人”を推理して答え合わせをするのが楽しみでした。今思えば、その探究心は、未知の生命現象の“原因”を突き止める今の研究に通じています。

実験は思うように進まないことも多いですが、「この先に何かがある」と信じて、一歩ずつ前に進んでいます。

自ら問いを立て、答えを探す――そんな研究の魅力を、多くの方と共有できたら嬉しいです。

せっちゃんさん

少額ですみません。